Una vez establecido lo anterior, resulta necesario saber cuándo se debe hacer algo para diagnosticar y combatir una enfermedad, y a quién corresponde hacerlo. Para ello, se ha diseñado una forma de organización del conocimiento que ordena los eventos que se presentan en la enfermedad a través del tiempo, de tal manera que es posible definir en cada momento las acciones necesarias para proteger o recuperar la salud de una persona en particular o una población en general.

Este concepto, denominado Modelo de la Historia Natural de la Enfermedad, fue originalmente propuesto por Frank Macfarlane Burnet en 1940, con el fin de interpretar la cadena de eventos que se suceden durante una enfermedad infecciosa y determinar las oportunidades de interrupción, anticipando condiciones indeseables como la muerte. Dicho modelo, actualmente muy utilizado por los médicos, coloca en el eje de las coordenadas x al tiempo y en el eje de las y la gravedad del padecimiento. Así puede describirse toda la cadena que se sucede desde que alguien empieza a perder la salud hasta que una enfermedad llega a sus últimas consecuencias, sin que medie intervención alguna. Por sus contribuciones científicas, Macfarlane Burnet recibió en 1960 el Premio Nobel de Medicina.

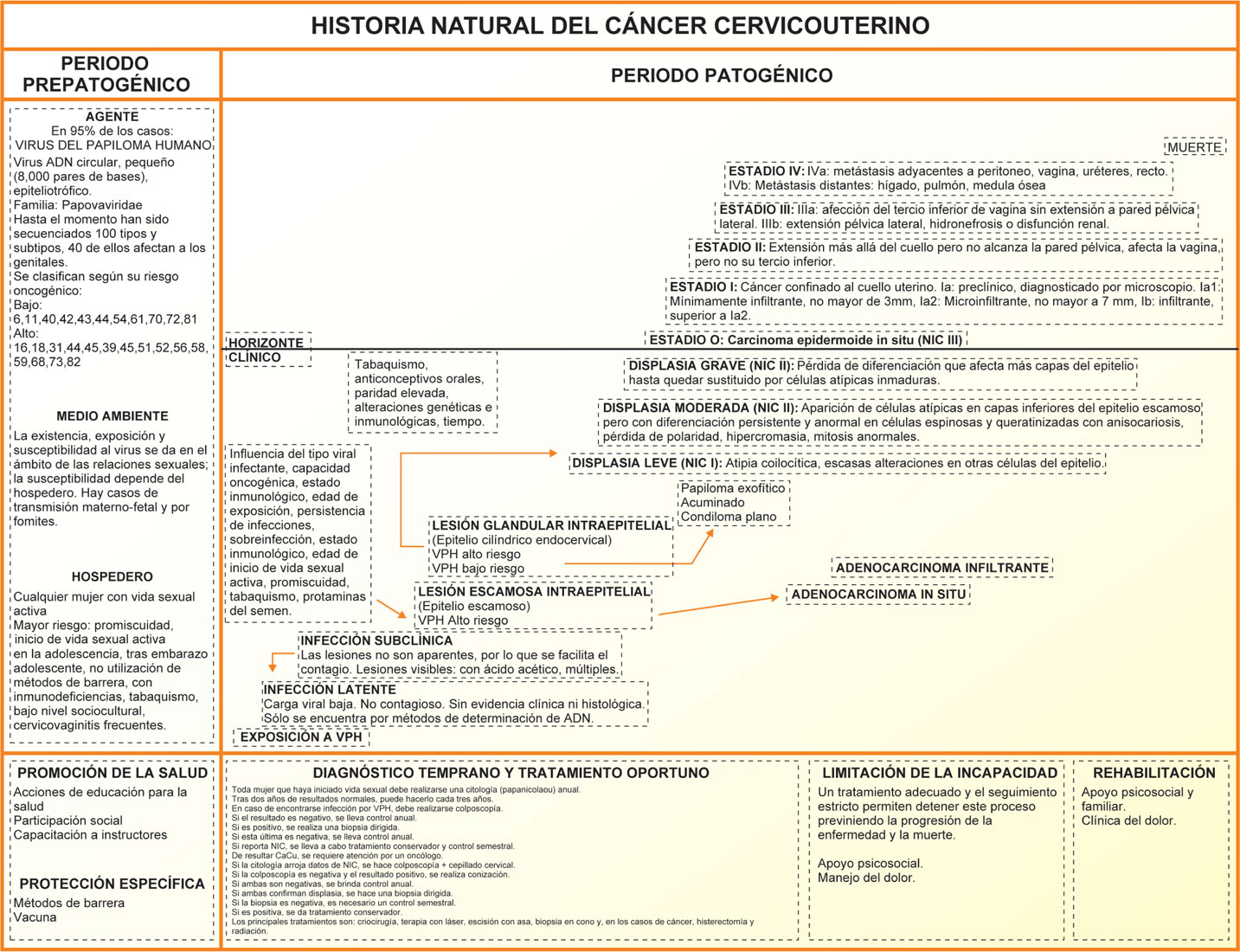

En la figura 1.1 (página siguiente), se ejemplifica el Modelo de la Historia Natural de la Enfermedad del cáncer cervicouterino. Éste es el tumor maligno que produce más muertes entre las mujeres mexicanas; es una enfermedad prevenible y, desde hace muchos años, si es detectada en un estadio temprano, puede curarse fácilmente.

El cáncer del cuello uterino se debe a la infección por el virus del papiloma humano (VPH), la cual puede adquirirse desde que la mujer inicia su actividad sexual y es más común en la tercera década de vida. No todas las mujeres que contraen la infección llegan a presentar cáncer: el virus por sí mismo no es capaz de producir todo el daño, sino que, como sucede en muchas otras enfermedades, el avance depende de varios factores, como la susceptibilidad de la mujer, la cepa del virus, los hábitos sexuales y la historia reproductiva.

Desde hace décadas existen procedimientos que permiten evitar las muertes por esta causa. El recurso primario es el estudio microscópico de una muestra de células tomadas directamente de la superficie del cuello del útero, conocido como papanicolaou. Esta técnica fue desarrollada hace unos 60 años por el doctor Georgios Nicholas Papanikolaou, quien trabajaba en el Hospital de la Mujer de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Es una prueba muy sencilla, barata e indolora, llevada a cabo como parte de un examen ginecológico. Las células son colocadas en un portaobjetos, teñidas y observadas con un microscopio. Así es posible determinar si hay cambios en la apariencia celular que correspondan a la transformación maligna que constituye el cáncer y, si es el caso, iniciar un segundo procedimiento que elimina el tejido afectado. Cuando se trata de un caso incipiente, el cáncer puede curarse sin consecuencias y la mujer ni siquiera precisa hospitalización. Mediante la utilización correcta del papanicolaou y el tratamiento oportuno de casos tempranos muchos países han eliminado la mortalidad por este padecimiento.

No obstante, en México aún está pendiente controlar la mortalidad por cáncer cervicouterino. A pesar de que durante varias décadas se ha confiado en la detección oportuna para dar solución a dicho problema, los resultados de esta estrategia han sido infructuosos. Diversos trabajos de investigación han concluido que esta situación se debe a múltiples factores, como: a] baja cobertura del programa, principalmente en áreas rurales; b] deficiente calidad de las muestras y de su interpretación microscópica; c] demora en la entrega de resultados y, por ende, imposibilidad para la instauración oportuna del tratamiento; d] rechazo a la prueba de papanicolau por motivos de índole cultural, entre otros.

Recientemente apareció en el mercado una vacuna contra el VPH. Según la información disponible, dicha vacuna protege durante algunos años de ciertas cepas capaces de inducir cáncer cervicouterino. La vacuna funcionará siempre y cuando se aplique durante la adolescencia o antes de iniciar la vida sexual. En realidad, lo que se busca es desarrollar inmunidad antes de tener contacto con el virus; es decir, el mero hecho de tener relaciones sexuales no limita la eficacia de la vacuna, sino que aumenta la posibilidad de haber tenido contacto con un varón portador del virus. Es muy importante tomar en cuenta que el costo de esta vacuna es muy elevado y su efectividad es limitada, por lo que es indispensable contar con alternativas de prevención.